取材・構成/「週刊電業特報」編集部(砂耳タカシ)

近年は瀬戸内国際芸術祭の会場などとしても知られる伊吹島(香川県観音寺市)を訪ねたのは、今から8年前、2012年8月のことでした。

旅の途次、讃岐うどんの出汁に不可欠のイリコ(カタクチイワシの煮干し)を最も多く水揚げする島だと地元の人に教えていただき、急遽、船で渡りました。

観音寺港から伊吹島・真浦港まで離島航路の船で約25分。たまたま時間が空いたのを幸い、ふらりと寄せてもらったこの島は、イリコの特産地という意味合いからだけでなく(出汁だけに!?・笑)、いろいろな意味で、とてもとても滋味深い趣の感じられる島でした。

どのように滋味深い島であるのか? その一端はここにご紹介する写真をみるだけでも、納得していただけるのではないかと思います。

伊吹島――。機会があれば、またぜひ訪ねたい島です。

観音寺港から真浦港に着き、桟橋に足を踏み入れたとたん、一緒に降りた乗船客(20人数人)の人たちは、それは鮮やかに、四方八方に消えていきました。

半分ぐらいの人たちは迎えに来ていた軽乗用車に乗り込みました。残り半分のうち、さらに3分の2ぐらいの人たちは、波止場に止めてあった原付バイクで風のように走り去ります。それ以外の人たちもまた、目的をもつ人特有の躊躇ない動きで、それこそアッという間に、港からすぐ始まる坂道をぐんぐん上っていきます。

その場にぽつんと残されたのは、目的もないまま、なんとなく島を訪れた自分だけでした(笑)。世の中の人は基本的にみな忙しいわけで、だけど、こんなふうな「ぼっち」は嫌いじゃありません。

学生時代から数えきれないほど地方都市を旅してきました。その体験を通して、この手の「ぼっち」はおなじみの感情でした。一人旅の醍醐味の一つとさえ、かねてより思っていました。

でも、今回は久しぶりの体験でした。そして「とくに離島に暮らす人々は自分のようには暇じゃないのだ」という厳然たる事実を、改めて認識させてもらい、なんだかちょっぴり、気持ちが引き締まりました。

とはいうものの、次の連絡船が到着するまでは、道行く人の姿もほとんどない平日の島を流れる時間は、やっぱりゆったりしています。お年寄りがバイクで坂道をのぼっていく姿を見送ったり、狭小急坂仕様(!?)の特注品としか思えないゴミ収集車と行き会ったりした以外、この日滞在した4時間ほどのあいだに、島の人とはほとんどすれ違いませんでした。

また、小さな島が坂道だらけであることは先刻承知していましたが、伊吹島もほとんど平地がありません。バイクや軽自動車が交通機関の主流を占めているのも当然です。

この日みた唯一の中型車は、潮風に朽ちたのか、サビだらけの姿で鉢植えの置き場になっていました。

この初めての伊吹島訪問で強く印象に残ったことの一つは、神社の境内の脇にひっそりと建っている《電気導入記念碑》(昭和63年=1988年建立)の存在でした。

電気導入記念碑の揮毫の横に「昭和四十二年十月一日点灯」と彫り込まれています。つまり1967年です。

讃岐うどんの出汁として不可欠な「イリコ」(カタクチイワシの煮干し)の一大産地として昔から知られ、近年では瀬戸内国際芸術祭の主要会場としても知名度を上げている伊吹島ですが、離島の常で、とくに人口はピーク時の昭和30年代に4000人を記録して以来、毎年減っており、現在は500人台にまで落ち込んでいるといいます。

昭和30年代に人口のピークを迎えたのは、イリコ漁を始めとする漁業従事者が多かったからのようですが、その時代には「電化」がまだ始まっていなかったことになります。

前回の東京オリンピックが開催された 1964 (昭和39)年当時にも、自家発電でしか電化生活を送れなかったのです。島の人たちはオリンピック中継をみるのにも、かなりの苦労があったことでしょう。

*

日本の「電化」がいつから始まったかといえば、1887(明治20)年、日本初の火力発電所が東京・茅場町にでき、そこで生まれた電力があの鹿鳴館のシャンデリアを輝かせた時期からといえます。

その5年前の1882(明治15)年に、現在の銀座2丁目交差点の近くにアーク灯が建てられ、「ローソク4000本分の明るさ」で庶民を大いに驚かせました。しかし、アーク灯はいわゆる放電灯で、シャンデリアを輝かせるほどの大量かつ安定した電力は、火力発電所ができたからこそ実現したものです。

それはともかく――。茅場町に初めて火力発電所がつくられ、1887年(明治20)年に日本の電化が本格的に始まってからちょうど80年後の1967(昭和42)年に、伊吹島の電化が始まったのです。

伊吹島には実はもう一つ電化に関する石碑があります。そちらには「電気導入が昭和42年10月」であったという記述とともに、「電話開通が昭和48年10月」であった旨が記されています。

欧米での電話機の実用化は1880年代からで、日本では1890(明治23)年に東京~横浜間で電話通信サービスが始まりました。

電話機が本当の意味で普及し、大衆化するのは、日本では1952(昭和27)年に電電公社が設立されてからといえます。それ以後、1960年代前半にはほぼ、全国的な規模で各家庭に電話機のある生活が始まっています。

伊吹島と本土との間で海底ケーブルの設置による電化が始まったのは前述のように1967(昭和42)年、電話が通じるようになったのは1973(昭和48)年。島の人口がピークにあった頃の島の人々は、繰り返しになりますが、電気も電話も自由には使えない生活を送っていたのです。

そうした生活環境が「不幸」なことであるとは、もちろんいえないでしょう。当時の島の人たちには、歴史と伝統に培われた確固たる生活があったはずです。

それは現代とは真反対の「電気に頼りきりにならない生活」という言い方もできるのではないでしょうか。

それにしても、電気導入記念碑にある「昭和四十二年十月一日点灯」の「点灯」の文字にはグッときます。いろいろな見方はあるでしょうが、その日が島民にとって「待ちに待った日」であったことは、この「点灯」の2文字だけからも痛いほどよくわかります。

1967(昭和42)年に島の電化が始まって3年後の1970(昭和45)年は大阪万博で日本中が沸いた年としても記憶されていますが、この年には伊吹島にもちょっとしたトピックスが持ち上がりました。

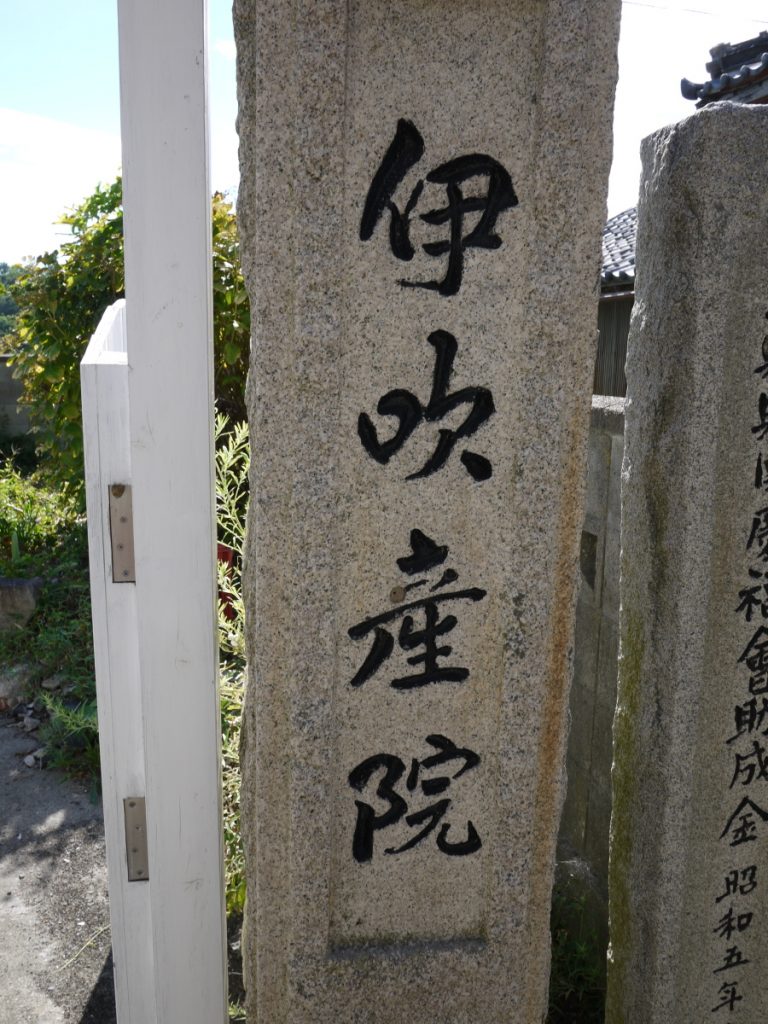

江戸時代から続いていた「伊吹産院」が廃止になったのです。伊吹産院というのは後に付けられた名称で、昭和の初頭までは「出部屋」と呼ばれていたそうです。

当時の伊吹島での出産は、自宅の納戸や産小屋などで、産婆さんや家族などの助けを借りて行うのが常だったそうです。「出部屋」は出産したばかりのお母さんが赤ちゃんとともにこもり、約1か月間、同様の状況にある他の母子とともに暮らすための部屋で、お母さんたちはそこで疲れ切った産後の心身を癒したのだそうです。

「出部屋」は昭和5年に近代的な産院を兼ねた母子の癒し部屋となり、そうした形態が1970(昭和45)年まで続いたのです。

1970年で廃止されたのは、島の若いお母さんたちが次第に島外の産科病院などで出産する率が高まったからだとのことですが、昭和前半期までの伊吹島では、出産が共同体全体の慶事であったことがこうした経緯からもうかがえます。

それは他の地方でも多かれ少なかれ同様でした。事の是非はともかくとして、やがて昭和の後半期から、そうした共同体そのものが全国の地方から失われていきます。 さらに現在では、かつての共同体の核だった小学校区の維持さえも全国的に難しくなりつつあることなどを考え併せると、大阪万博が1970年に「輝ける未来」の到来を発信した当時から、実は日本人の暮らしの足元では、さまざまな伝統的基盤が変容しつつあったことがわかってくるのです。

さて、話題は変わって、上のお地蔵様の写真。伊吹島に古くから伝わる行事「島四国」の主役です。

島四国というのは、四国全域に点在する八十八か所巡りを、伊吹島のなかだけでやろうとする行事で、江戸時代からの伝統があります。島内の各所に点在するお地蔵様が島四国の札所なのです。

伊吹島は周囲6.2㎞、最高地点121.5mの平たくて小さな、かわいい島です。しかも、自然や景観が美しいだけでなく、とくに江戸時代からの豊かな文化の痕跡が島内各所に遍在しています。

離島の暮らしには外の人間にはわからない困難も少なくないでしょうが、同時に島外の人間にはうかがい知れない、島ならではの深い味わいもたくさんあるに違いありません。伊吹島はそれもこれも含めた離島ならではのエッセンスがぎゅっと詰まった、瀬戸内海でも稀有な存在の島なのかもしれません。

それはたとえば次の写真、国語学者の金田一春彦さんがかつて伊吹島へ調査に訪れた際に揮毫を頼まれ、歌碑に刻まれることになった歌「緑濃き 豊かな島や かかる地を 故郷にもたば 幸せならん」が雄弁に物語っているといえます。

ちなみに筆者も当然、帰り際には「イリコ」を島の万屋でゲットしていきましたが、電子レンジで表面がうっすら焦げそうになる程度までチンして、ビールかハイボールのサカナにするのがいちばん好みでした。また、飲りたいなぁ。

-1024x768.jpg)

(取材・写真・文/未知草ニハチロー)